Heutzutage ist es leicht, über soziale Medien oder Messenger-Dienste mit anderen zu kommunizieren. So kann man sich schnell und einfach mit den eigenen Eltern, Freund*innen oder Bekannten austauschen und Beziehungen pflegen. Jedoch nutzt knapp ein Drittel der Kinder und Jugendlichen das Internet auch, um neue Kontakte zu Fremden zu knüpfen. Allerdings weiß man dabei nicht immer, wer tatsächlich hinter einem Account steckt und Kinder und Jugendliche können mit Personen in Kontakt kommen, die negative Absichten haben. Erwachsene bzw. Täter*innen sprechen Kinder möglicherweise mit dem Ziel an, sie sexuell zu belästigen oder sogar zu missbrauchen. Diese gezielte Ansprache im Netz nennt man Cybergrooming. Die diesjährige Studie „Kinder und Jugendliche als Opfer von Cybergrooming“ der Landesanstalt für Medien NRW beschäftigt sich damit, welchen Formen von Cybergrooming 8- bis 17-Jährige derzeit ausgesetzt sind, wer die Täter*innen sind und welche Informations- und Hilfsangebote Kinder und Jugendliche sich wünschen.

Schon ab dem 12. Lebensjahr steigt die Zahl der Kinder, die schon einmal Opfer von Cybergrooming waren, rasant an. Kontakt zu Täter*innen entsteht beispielsweise über Instagram (13%), WhatsApp oder Facebook (jeweils 11%), Snapchat (10%) oder vor allem bei jüngeren Kindern auch über TikTok (9%). Aber häufig kennen die Betroffenen die erwachsenen Täter*innen auch im realen Leben oder entfernter durch Freund*innen. Ältere Jugendliche werden vor allem von Tätern, die sich als männlich präsentieren, mit unangemessenen Nachrichten konfrontiert, während Jugendliche unter 15 Jahren zumeist von vermeintlich weiblichen Täterinnen kontaktiert werden. Oft geben diese vor, gleichaltrig zu sein und gemeinsame Interessen zu teilen (38%), machen ihnen Komplimente (28%) oder zeigen Verständnis für eine schwere Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen (19%). In beinahe einem Sechstel aller Fälle geben die Täter*innen ihre wahren Absichten dabei nicht sofort preis, sondern gewinnen erst deren Vertrauen durch wiederholten Kontakt.

Nachdem längere Zeit miteinander geschrieben wurde, fangen die Täter*innen an, Forderungen zu stellen. Etwa, dass ihre Opfer sich persönlich mit ihnen treffen (16%) oder ihnen Nacktbilder oder -videos von sich schicken sollen (10%). Um ihre Forderungen erfüllt zu bekommen, versprechen Täter*innen oft etwas, das die Betroffenen haben möchte, so wie Kleidung, In-Game-Währung oder Geld (12%) oder geben sich als ein Talentscout oder Fotograf aus (10%). Auch verschicken sie häufig eigene Nacktbilder, um den Kindern und Jugendlichen einen Austausch sexueller Inhalte aufzuzwingen (11%). Die erhaltenen privaten Informationen und intimen Bilder und Videos werden oft zur weiteren Erpressung verwendet, z. B. wird mit deren Veröffentlichung gedroht oder dass sie an Familie und Bekannte geschickt werden oder seltener auch mit Personenschaden an dem*der Betroffenen selbst oder an Familie und Freund*innen.

Obwohl die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen angibt, sich gut oder sogar sehr gut mit Cybergrooming auszukennen, berichten dennoch vor allem jüngere Kinder, dass sie nicht wissen, wie sie sich im Fall von Cybergrooming verhalten zu haben. Trotz der Tatsache, das die meisten Kinder und Jugendlichen auf unangemessenes Verhalten damit reagieren, dass sie die Person blockieren (61%) und den Kontakt abbrechen (51%), sich an eine Vertrauensperson wenden (40%), die Person bei der Plattform melden (33%) und Screenshots als Beweise machen (27%), gibt dennoch ein Viertel aller Betroffenen an, dass sie trotzdem weiterhin Kontakt zu dem*r Täter*in gehalten haben, nachdem sie herausgefunden haben, dass der*die Chatpartner*in erwachsen ist. Hauptgründe dafür waren, dass die Person ihnen Komplimente gemacht hat und sie es cool fanden, dass eine ältere Person an ihnen Interesse zeigte, dass sie ihnen mit ihren Problemen geholfen hat oder einfach, weil andere in ihrem Umfeld das „auch machten“ und sie „mal sehen wollten, was passiert“.

Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche über Risiken der Online-Kommunikation aufgeklärt werden, für mögliche Gefahren sensibilisiert werden sowie wissen, wie sie sich wehren können und wo sie Hilfe finden. Viele Kinder und Jugendliche wünschen sich, dass das Thema in der Schule stärker behandelt wird (62%), dass mehr Chancen geschaffen werden, um es mit den Eltern (42%) und Gleichaltrigen (34%) zu besprechen und dass es mehr Beratungs- und Hilfsangebote wie Meldestellen (29%), polizeiliche Initiativen (29%) und Hilfshotlines und Mailservices gibt (26%). Viele der Befragten gaben auch an, Hilfs- und Beratungsstellen zwar zu kennen, diese aber nicht zu nutzen. Dies liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass es über einem Viertel der Kinder und Jugendlichen unangenehm ist, über Cybergrooming zu sprechen und 31% keinen Ansprechpartner haben, dem sie sich in solch einem Fall anvertrauen können.

Die unten aufgelisteten Ressourcen können dabei helfen, sich über Cybergrooming zu informieren und Lehrkräfte dabei unterstützen, das Thema im Unterricht aufzuarbeiten und Kindern und Jugendlichen Hilfs- und Beratungsangebote näherzubringen.

Das Blended-Learning-Fortbildungsprogramm weitklick hat eine neue fünfteilige Videoreihe mit dem Titel „Mehr Durchblick mit…“ veröffentlicht. Die Videos sollen Kindern und Jugendlichen einen niederschwelligen Einstieg in das Themenfeld Desinformation und Hate Speech bieten. Denn gerade diese Altersgruppe ist laut der neusten JIM-Studie vermehrt einer Flut an Desinformation ausgesetzt und muss lernen, dieser zu begegnen.

In den Videos erklären Fachkräfte aus der Medienbranche anhand von Beispielen aus ihrer Berufspraxis, wie Desinformation und Hass in den Medien und auf Social Media aussehen können. Außerdem geben sie praktische Tipps zum Umgang mit beiden Phänomenen. Die Videos sind zwei bis vier Minuten lang und setzen kein Vorwissen voraus, weshalb sie sich für den Einsatz im Unterricht oder in außerschulischen Bildungsprojekten eignen. Sie empfehlen sich für Schüler*innen ab der 7. Klasse.

Die fünf Videos befassen sich mit unterschiedlichen Facetten von Desinformation und Hate Speech wie der Einschätzung der Seriosität von Quellen, dem Einsatz von KI bei der Verbreitung von Desinformation und dem Zusammenhang zwischen Desinformation und Hate Speech. Die Themen und Referent*innen sind im Detail hier aufgelistet:

Die Videos sind kosten- und werbefrei und können unter www.weitklick.de/videoreihe über YouTube gestreamt oder direkt heruntergeladen werden. Es stehen Untertitel auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch zur Verfügung.

Die medienpädagogische Bildungsinitiative Media Smart e.V. hat eine neue Folge ihrer Reihe Media Snacks unter dem Titel “Influence is everywhere!“ Informationskompetenz als Schlüsselqualifikation im Zeitalter von Social Media” veröffentlicht. Sowohl im Alltag als auch in der digitalen Welt sind wir ständig verschiedenen Botschaften ausgesetzt. Oft merken wir dabei selbst nicht, dass wir gerade beeinflusst werden, da wir Desinformation, von Algorithmen selektierte Inhalte oder versteckte Produktplatzierungen nicht immer sofort erkennen.

Genau darauf versucht das Projekt “Influence is everywhere!” aufmerksam zu machen. Das Bildungspaket ist darauf ausgelegt, jungen Menschen bei der Informationssuche und -verarbeitung zu helfen und ihnen beizubringen, beeinflussende Inhalte zu erkennen. Klassische Arbeitsblätter werden dabei mit interaktiven Unterrichtseinheiten und Interviews gekoppelt, um ein vielfältiges und ansprechendes Angebot für die Klassenstufen 6 bis 8 zu gestalten. Das Material ist fächerübergreifend und flexibel im z.B. Deutschunterricht oder der Gesellschaftslehre einsetzbar.

Im 1. Kapitel “Grundlagen der (Medien-)Sozialisation” werden digitale Interaktionen näher beleuchtet und kritisch betrachtet. Uns wird unsere eigene Rolle als Empfänger*innen vor Augen geführt und welche Arten von Beziehungen wir beim Konsum von Inhalten mit deren Sender*innen eingehen. Auch unser eigener Einfluss durch z.B. Kommentare im Internet auf das Verhalten und die Medienrezeption anderer wird verdeutlicht und wie Interaktionen im Netz sich rückwirkend wieder im analogen Leben bemerkbar machen.

Das 2. Kapitel “Ein kritischer Blick auf Informationen im Netz” fokussiert sich anschließend dazu auf die Macht von Falschnachrichten und Werbeplatzierungen auf Meinungsbildungsprozesse und die eigenen Emotionen. Im 3. Kapitel “Digitale Medien als Mutmacher” wird die positive Seite digitaler Medien thematisiert. Hier wird betont, dass Kanäle wie soziale Netzwerke selbstverständlich nicht nur für das Verbreiten böswilligen Gedankengutes und negativer Berichterstattung genutzt werden können, sondern junge Menschen auch zu Aktivismus und sozialem Engagement mobilisieren können. Im 4. Kapitel “Das Einmaleins der Informationskompetenz” werden Materialien und praxisbezogene Methoden bereitgestellt, wie Kinder und Jugendliche lernen können, kompetent mit Beiträgen in den sozialen Netzwerken und auf Nachrichtenseiten umzugehen, Quellen zu überprüfen und selbst zu recherchieren.

Die wachsende Informationsflut ist Teil des Lebens von Kindern und Jugendlichen und wird sie auch in Zukunft begleiten, kann auf sie aber überwältigend wirken. Deswegen wird es immer wichtiger, junge Menschen schon früh mit Kompetenzen auszustatten, auf die sie folglich ihr ganzes Leben lang zurückgreifen können. Dafür ist es jedoch wichtig, erst einmal ein Interesse für die Thematik aufzubauen, was mit den Unterrichtsentwürfen und Arbeitsmaterialien von Media Smarts erleichtert werden soll: Durch das vielfältige Angebot wird es Lehrkräften ermöglicht, jedes Kind individuell anzusprechen und ihnen die Schwerpunkte des Bildungspakets auf verschiedenste Weisen näher zu bringen.

Jeder Unterrichtsabschnitt wird von einem Erklärvideo begleitet und Erlerntes kann durch interaktive Quizze spielerisch gefestigt werden. Auch weiterführendes Material zur Analyse und als Anregung für Diskussionen wird bereitgestellt: Von einer Liste von Influencerbeiträgen, die es auf womöglich problematische oder hilfreiche Inhalte zu untersuchen gilt bis hin zu einem Interview mit der Klimaaktivistin Fabia Klein von Fridays for Future als Beispiel für die positiven Auswirkungen der sozialen Netzwerke auf das alltägliche Leben ist alles mit dabei. Lehrkräfte werden ebenfalls dabei unterstützt, in den Austausch mit Eltern zu treten und es wird zu einem dynamischen Dialog zwischen Schulen, Schüler*innen und Eltern angeregt.

Media Smart e.V. ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative, die die Medien- und Werbekompetenz von Kindern und Jugendlichen fördert. Ihre Angebote setzen sich aus kostenfreien, medienpädagogischen Bildungsmaterialien wie den Media Snacks und Beiträgen rund um Medien und Werbung auf den sozialen Netzwerken zusammen.

Das Projekt “Influence is everywhere!” wurde durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) gefördert. Der Verein wird durch die Unternehmen Ad Alliance GmbH, Ferrero, Hasbro, LEGO, Mattel, MediaCom Agentur für Media-Beratung, Omnicom Media Group Germany (OMG) und SUPER RTL Fernsehen GmbH unterstützt.

Die Initiative WAKEUP! — ein gemeinsames Projekt von Telefónica Deutschland, der FSM und weiteren Partnern hat neue Unterrichtsmaterialien zu den Themenbereichen „Digitale Gewalt“ und „Cybergrooming, Belästigung und Erpressung“ erstellt. Dieses soll Lehrkräfte dabei unterstützen, das Thema Cybermobbing und weitere Formen von digitaler Gewalt in der Schule zu behandeln. Ziel ist es nicht nur, ein größeres Verständnis für die verschiedenen Arten von Cybermobbing und deren Auswirkungen zu entwickeln. Schüler*innen sollen auch dazu ermutigt werden, sich aktiv gegen Cybermobbing einzusetzen und sich in Notsituationen Hilfe zu suchen.

Das neue Unterrichtsmaterial eignet sich für die Klassenstufen 6–9 und ist komplett kostenfrei. Es stellt eine Ergänzung zu dem bisher veröffentlichten Material von WAKEUP! dar. Sämtliche Materialien lassen sich auf der Webseite von WAKEUP! finden. Die Initiative WAKEUP! von o2 wird umgesetzt in Zusammenarbeit mit der FSM, der Bildungsagentur YAEZ und weiteren Partnern, u.a. der Cybermobbing-Hilfe e.V.

Die bereits erschienenen drei eduStories mit den Themenschwerpunkten „So erkennst du Cybermobbing“, „Cybermobbing: Mobben, Haten & Trollen“ und „Cybermobbing: So kannst du dich wehren!“ wurden durch zwei neue Einheiten ergänzt.

Die eduStory „Digitale Gewalt“ bietet eine Übersicht über die Themen der vorherigen eduStories und fasst die darin behandelten Phänomene wie Cybermobbing, Hate Speech und Trollen unter dem Überbegriff „digitale Gewalt“ zusammen. Es verschafft einen Überblick über die verschiedenen Formen, Erscheinungsweisen und Ursachen von digitaler Gewalt und liefert erste Lösungsansätze und Anlaufstellen.

Die zweite Einheit „Cybergrooming, Belästigung und Erpressung“ hingegen beschäftigt sich konkret mit drei weiteren Formen von digitaler Gewalt. Sie geht näher auf deren Besonderheiten und Risiken ein und darauf, wie man solche Situationen erkennen und sich davor schützen kann.

Des Weiteren wurde ein digitales Tafelbild entworfen, welches die Inhalte der fünf eduStories auffrischen und festigen soll. Das Tafelbild wurde als eine fertige Unterrichtsstunde von 45 Minuten konzipiert und kann ohne große Vorbereitung oder zusätzliche Ressourcen verwendet werden. Nur ein Beamer und eine Leinwand bzw. eine digitale Tafel werden zur Durchführung benötigt. Schüler*innen müssen über keine eigenen Endgeräte verfügen.

Die Unterrichtsstunde beinhaltet die Wissensanteile der eduStories, bietet jedoch zusätzlich noch die Möglichkeit zum Austausch innerhalb des Klassenverbandes. Schüler*innen können ihre Eindrücke und Gefühle zu den verschiedenen Formen von digitaler Gewalt äußern und zusammen Lösungsansätze und Handlungsmöglichkeiten diskutieren.

Zusätzlich zu den eduStories und dem digitalen Tafelbild stellt WAKEUP! noch weiteres Zusatzmaterial bereit. Unter anderem befinden sich darunter zwei weitere Entwürfe für Unterrichtsstunden, in denen Schüler*innen entweder ein Poster zum Thema „Faires Miteinander im Netz“ designen können oder sich nochmal gezielt mit der eduStory 5 über Cybergrooming & Co. auseinandersetzen können. Außerdem findet sich dort auch eine sechsteilige Webserie zum Thema Cybermobbing, welche gemeinsam anhand der vorgefertigten Aufgaben behandelt und besprochen werden kann, sowie eine Liste an Hilfs- und Beratungsstellen.

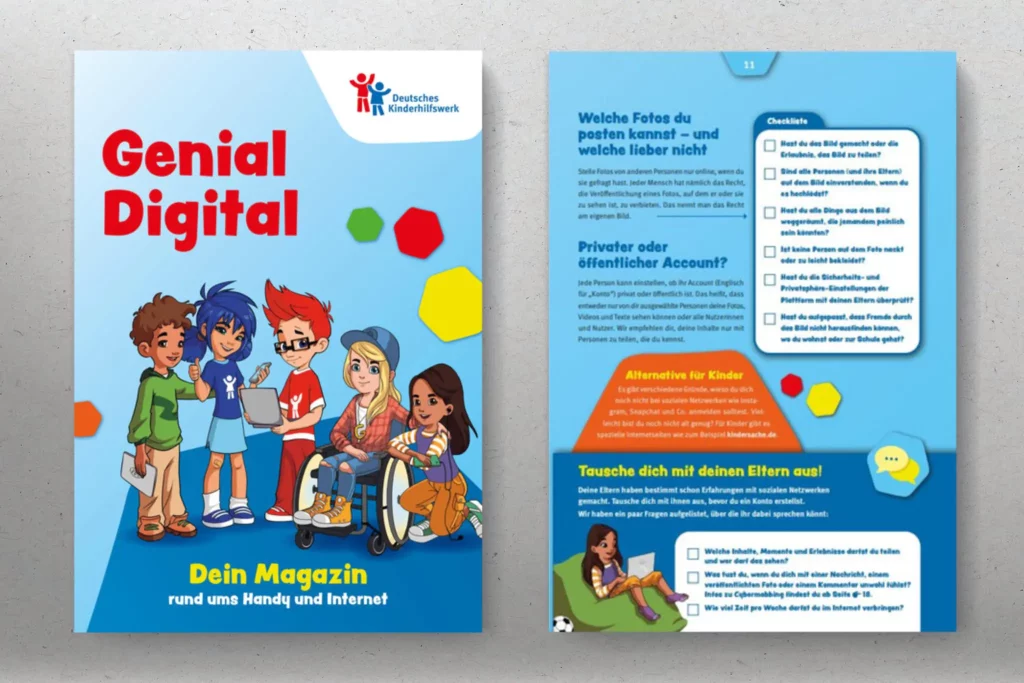

Um Kindern den Einstieg in die Internetnutzung zu erleichtern, hat das Deutsche Kinderhilfswerk in Kooperation mit der FSM, der Kindersuchmaschine fragFINN.de und O2 Telefónica das Magazin „Genial Digital“ entwickelt. Hier finden Kinder zwischen 8 und 11 Jahren Hilfe und spielerisch-interaktive Tipps, was sie bei Apps, Games und sozialen Netzwerken beachten sollten, wie sie mit privaten Daten umgehen, Fake News im Internet erkennen oder sich vor Cybermobbing schützen können.

Wie richte ich mein erstes Smartphone ein? Was sind soziale Netzwerke und worauf sollte ich bei deren Nutzung achten? Warum ist der Schutz persönlicher Daten im Internet so wichtig? Was sind eigentlich Fake News, Cybermobbing oder Hassrede? Und wie gelingt ein gesunder Umgang mit digitalen Medien? Diese Fragen beantwortet das Magazin Genial Digital des Deutschen Kinderhilfswerkes. Es richtet sich an Kinder zwischen 8 und 11 Jahren und behandelt verschiedene Themen rund um das erste Smartphone und das Internet.

Das Magazin des Deutschen Kinderhilfswerk entstand in Kooperation mit der FSM, fragFINN.de und O2 Telefónica.

Ein zusätzlich entwickeltes Begleitmaterial gibt Lehr- und pädagogischen Fachkräften Impulse und Anregungen, wie sie das Magazin “Genial Digital” in Schule und Hort einsetzen können. Es steht zum kostenfreien Download als PDF zur Verfügung.

Die Schüler*innen vertiefen die Themen des Magazins rund um die sichere Nutzung von Smartphone und Internet. Die Unterrichtsvorschläge sind so ausgerichtet, dass die Schüler*innen die Übungen angeleitet oder frei erarbeiten können.

Insgesamt stehen vier Übungen zur Auswahl:

Ob nun Zuhause, in der Schule oder bei der Arbeit: Digitalisierung wird in Deutschland zu einem immer wichtigeren Thema. Noch hängt Deutschland dabei jedoch hinter vielen anderen EU-Mitgliedstaaten hinterher. Besonders betroffen ist dabei unter anderem das Bildungswesen: laut der IPSOS-Befragung der Vodafone Stiftung sind über die Hälfte der deutschen Lehrkräfte der Meinung, ihre Schulen seien nicht ausreichend technisch ausgestattet, um ihren Schüler*innen nötige digitale Kompetenzen zu vermitteln. Grundlegende IT-Infrastrukturen, wie stabiles Internet oder genügend Endgeräte für die ganze Klasse, seien laut den Lehrkräften an 86 Prozent der Schulen schlichtweg nicht gegeben.

Doch allein der Ausbau der IT-Infrastrukturen reicht nicht aus: Lehrer*innen benötigen auch Unterstützung in Form von Fortbildungen, Webinaren und Workshops, um Potenziale wie Risiken digitaler Medien zu kennen, diese zu vermitteln und digitale Unterrichtsmethoden zielbringend einzusetzen. Dieser Meinung sind auch die Lehrkräfte selbst, von denen 51 Prozent Fort- und Ausbildungen als hilfreichste Maßnahme einschätzen. So sollten Lehrer*innen zwar darin geschult werden, wie sie Schüler*innen für den Umgang mit Desinformation online befähigen können und dabei nicht vergessen, deren Lese- und Schreibkompetenzen zu stärken, aber auch den Nutzen von Technik zum Zugang zu besseren Informationsquellen, zur Binnendifferenzierung im Unterricht und zur Unterstützung von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf erkennen. Bisher geben nämlich nur 5 Prozent aller Lehrer*innen an, technische Mittel zur Verbesserung des Unterrichts selbstsicher einsetzen zu können — ein Wert, den es zu heben gilt.

Ein Beispiel für ein Bildungsprogramm für Lehrer*innen ist das Projekt weitklick. Das Blended-Learning-Fortbildungsprogramm unterstützt Lehrende dabei, das Thema Desinformation online nachhaltig in den Unterricht zu integrieren, um die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen rund um die Mediennutzung und Meinungsbildung im Internet sowie Falschinformationen und Verschwörungsmythen online zu stärken. In Onlinekursen können sich Lehrkräfte selbstständig im eigenen Tempo Inhalte und Kompetenzen aneignen und ihr Wissen vertiefen. Außerdem bietet weitklick regelmäßig Webinare und Fortbildungen mit Expert*innen aus Journalismus, Wissenschaft und Bildungspraxis an. Es besteht zudem die Möglichkeit sich ein Zertifikat für absolvierte Onlinekurse und die Teilnahme an Webinaren oder Fortbildungen ausstellen zu lassen.

Es ist wichtig, dass neben den rein technischen Kompetenzen wie dem Suchen von Informationen im Internet oder der Bedienung verschiedener Tools auch die sozialen und fachlich-methodischen Kompetenzen der Schüler*innen gefördert werden, denn diese werden laut der Studie im Schulkontext in Deutschland in rund der Hälfte aller Schulen vernachlässigt. Als Leitfaden können sich Lehrkräfte an den sogenannten „21st Century Skills“ orientieren, die als Rahmenkompetenzen für Schüler*innen des 21. Jahrhunderts gelten. Dazu zählen Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken, Kreativität, digitale Kompetenzen, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, selbstorganisiertes Lernen, Resilienz und Empathie. Auch wenn Skills wie kritisches Denken oder selbstorganisiertes Lernen von Lehrenden als besonders wichtig eingeschätzt werden, erkennen Dreiviertel der deutschen Lehrkräfte auch die Bedeutung von emotionalen Skills wie Empathie. Denn nur in Kombination tragen die „21st Century Skills“ nicht nur zu einem angenehmeren Arbeitsklima im Klassenraum bei, sondern ermöglichen es Schüler*innen auch künftig sowohl offline als auch online selbständig und verantwortungsvoll zu handeln und Inhalte kritisch zu hinterfragen.

Digitale Tools ermöglichen es Lehrkräften idealerweise nicht nur, ihren Unterricht abwechslungsreicher und effizienter zu gestalten, sondern unterstützen sie auch dabei, dass ihre Schüler*innen sich kompetent und selbstbestimmt in ihren Onlinewelten bewegen und sie für die Zukunft und den Eintritt in die Arbeitswelt vorbereitet werden.

Um Lehrkräften bei der Orientierung und Umsetzung im Schulunterricht zu helfen, bietet Medien in die Schule umfassende OER-Materialien für die Unterstützung:

„Medien in die Schule“ veröffentlicht mit dem Material „Jugendliche online. Zwischen Information, Interaktion und Unterhaltung“ eine neue Unterrichtseinheit zur Bedeutung von digitalen Medien und dem Internet für die Lebenswelt von Jugendlichen. Entlang der Schwerpunktthemen persönliche Daten, Kommunikation im Netz, sicheres Suchen und Unterhaltung können Lehrkräfte Schüler*innen im Unterricht dabei unterstützen, sich kompetent und selbstbestimmt in ihren Onlinewelten zu bewegen.

Unterrichtseinheit hier kostenlos herunterladen! Möchten Sie das Material als Druckversion kostenfrei bestellen? Melden Sie sich gern über unser Kontaktformular!

„Digitale Medien gehören ganz selbstverständlich zum Alltag von Jugendlichen. Freundschaften werden in den Sozialen Medien gepflegt, und Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern auch im Internet. Mit unserer neuen Unterrichtseinheit geben wir Lehrkräften Materialien an die Hand, um Medienkompetenz im Unterricht vielfältig zu stärken. Unser Ziel ist es, die diversen Aspekte der Onlinewelten von Jugendlichen auf den Stundenplan zu bringen. Junge Menschen können so ihre Kenntnisse im Unterricht vertiefen und bewusst reflektieren, wie sie digitale Medien nutzen. Denn selbstbestimmtes Handeln im Internet erfordert Wissen über Hintergründe und Zusammenhänge sowie konkrete Handlungsoptionen. „Medien in die Schule“ leistet somit einen aktiven Beitrag zur Medienkompetenzförderung von Jugendlichen.“

Martin Drechsler, Geschäftsführer der FSM, Herausgeber von „Medien in die Schule“

Das Materialpaket ist in vier Module gegliedert, die jeweils – ausgehend vom eigenen Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen – relevante Inhalte der Onlinenutzung thematisieren und transparent machen. Ziel der Einheit ist es, Jugendliche zu befähigen, sich kompetent und selbstbestimmt in ihren Onlinewelten zu bewegen.

So unterstützt „Medien in die Schule“ Lehrende dabei, ihre Schüler*innen bei der Nutzung ihrer Leitmedien zu begleiten, sie für Gefahren zu sensibilisieren und ihnen Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln.

Das Unterrichtsmaterial „Jugendliche online. Zwischen Information, Interaktion und Unterhaltung“ ist Teil des Angebots von „Medien in die Schule“, das zahlreiche Inhalte und Themen der Medienbildung für den Lernraum Schule aufbereitet.

Bereits seit 2013 stellt das Gemeinschaftsprojekt der FSM und Google Zukunftswerkstatt in Kooperation mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e.V. eine große Bandbreite an kostenfreien, offenen Unterrichtsmaterialien (OER) zu aktuellen medialen Erscheinungen zur Verfügung.

Lehrer*innen finden dort für die Sekundarstufen I und II aufbereitete Informationen, Materialien und praxisnahe Methoden rund um Themen wie z.B. die sichere Internetnutzung, Smartphones, Machine Learning, Hate Speech oder „Fake News“. „Medien in die Schule“ leistet so einen aktiven und praktischen Beitrag zur digitalen Bildung. Die Inhalte erhielten bereits mehrere positive Bewertungen durch den Materialkompass Verbraucherbildung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes.

Die medienpädagogische Lernplattform MEDIENRADAR hat ein neues Dossier zum Thema Dokumentarisches Erzählen veröffentlicht. Dokumentarisches Erzählen begegnet uns in den Medien in unterschiedlichsten Varianten, ob in Form eines künstlerischen Kino-Dokumentarfilms, einer TV-Dokumentation, einer fundiert recherchierten Reportage, eines mehr oder weniger aufwendig produzierten YouTube-Videos, eines unterhaltsamen Realityformats oder aber eines Livestreams auf einer Onlineplattform. Während die einen Formate für eine lange Rezeptionsdauer produziert werden und man sie auch Jahre später noch in Mediatheken finden kann, sind andere für das Jetzt erstellt und verschwinden nach kurzer Zeit wieder.

Das Dossier Dokumentarisches Erzählen beleuchtet das Thema in seinen vielfältigen Aspekten. Neben dem künstlerischen Dokumentarfilm werden auch Fernsehformate wie Reportagen, Reality-TV und True Crime sowie neuere dokumentarische Formate auf Social-Media-Plattformen betrachtet. In Ergänzung zu verschiedenen Artikeln, Medienbeispielen und Interviews bietet das Dossier eine Reihe von Lehrmaterialien ab Klassenstufe 5 an, die individuell kombiniert und so den pädagogischen Bedürfnissen angepasst werden können.

Der Artikel Von Streams & Stories gibt einen Einblick in den Reiz und die Risiken dieser flüchtigen Formate. Bei der Betrachtung der verschiedenen Formen des Dokumentarischen ist aber nicht nur die Halbwertzeit von Belang. Es geht um Authentizität, um filmische Herangehensweisen und Mittel, um die Frage nach den Grenzen des Erlaubten. So können fiktionale Elemente durchaus Teil des Dokumentarischen sein, ohne dessen Anspruch auf Glaubwürdigkeit zu beeinträchtigen, wie David Assmann in seinem Artikel Dokumentarisches Erzählen ausführt. Ergänzend bietet das spezifisch für das Dossier erstellte Glossar Dok Spot allgemein verständliche Definitionen und Erklärungen zu verschiedenen Bezeichnungen und Formaten des Dokumentarischen. Eine Playlist zeigt die Vielfalt dokumentarischer Formen anhand von Beiträgen zu Klimawandel und Nachhaltigkeit auf.

Auch die Rezeptionsmotive können als breitgefächert beschrieben werden. Während sich manche Zuschauende von Realityformaten besonders unterhalten fühlen und daraus sogar Hilfestellungen für ihren Alltag beziehen, fühlen sich andere von diesen Sendungen regelrecht abgestoßen. Im Feature „Aber trotzdem geht das ja irgendwie in mein Gehirn!“ sprechen Jugendliche über ihr Verhältnis zu Realityformaten und Gerd Hallenberger beschreibt in seinem Artikel Das Leben ist Stress: Jugendliche und Reality-TV mögliche Rezeptionsmotive. Ein medienpsychologischer Blick auf Trash-Konsum im Artikel Ich sehe was, was du nicht sehen würdest erweitert die Perspektive. Außerdem stellt eine Playlist aktuelle Formate im TV vor und ordnet diese ein.

Die dokumentarische Erzählung über Verbrechen erfährt in den letzten Jahren in dem Genre True Crime einen regelrechten Boom. Nicht nur TV-Sender und digitale Streamingdienste haben dieses Genre als quotenstarkes Format entdeckt, auch auf Social-Media-Plattformen wird True Crime aktiv rezipiert. Jan Harms präsentiert in zwei Beiträgen Geschichte, Narration, Rezeption und kritische Perspektiven auf das Format. Eine Playlist zu True Crime beleuchtet das Phänomen unter dem Aspekt des Jugendmedienschutzes.

Ein Teil des Lehrmaterials, erstellt in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) und VISION KINO, bietet ein umfangreiches didaktisches Material zum Dokumentarfilm im Unterricht in mehreren Modulen zu den Themen Umgang mit der Wirklichkeit, Filmgestalterische Mittel, Entstehung eines Dokumentarfilms und Do It Yourself an.

Aufgrund der besonderen Jugendmedienschutzrelevanz wird in diesem Dossier außerdem ein Aufgaben-Set zu Reality-TV bereitgestellt. Ebenfalls für den Einsatz im Unterricht eignet sich ein Erklärvideo zum Format Doku-Soap.

MEDIENRADAR ist ein Projekt der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF). Der Aufbau des Angebotes wurde durch die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb gefördert. Partner*innen des Projekts sind die Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz, die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) und das JFF – Institut für Medienpädagogik in Theorie und Praxis.

Als medienpädagogisches Portal richtet sich MEDIENRADAR an Fachkräfte in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit und bereitet aktuelle Medienthemen auf, die die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen unmittelbar berühren. Das thematisch passende Lehrmaterial ergänzt die Inhalte und kann flexibel in der pädagogischen Bildungsarbeit eingesetzt werden. Die Dossiers behandeln unterschiedliche Schwerpunktthemen und setzen sich aus den Bereichen Hintergrundwissen, Lehrmaterial und Mediensammlung zusammen.

Gerüchteküche oder Informationsquelle? – Eine neue Unterrichtseinheit des DsiN-Projekts DigiBitS – Digitale Bildung trifft Schule unterstützt Lehrkräfte bei der Sensibilisierung für Verschwörungserzählungen. Sie wurde in Kooperation mit den Projekten Medien in die Schule und weitklick entwickelt.

Verschwörungserzählungen gibt es schon lange. Seit der Covid-19-Pandemie gelangen sie aber vermehrt in den öffentlichen Diskurs. Besonders kritisch ist ihre Verbreitung in sozialen Netzwerken, in denen sich auch Jugendliche aufhalten und sich dadurch verunsichert fühlen. Dies ist Grund genug im Schulunterricht über verschwörerische Narrative, deren Charakteristika und Verbreitungswege ins Gespräch zu kommen. Mithilfe der neuen Unterrichtseinheit können Lehrkräfte ihre Schüler*innen für das Thema sensibilisieren und so die Informations- und Medienkompetenz junger Menschen stärken.

Die Unterrichtseinheit ist das Ergebnis einer Kooperation mit den beiden Medienbildungsprojekten „Medien in die Schule – Materialien für den Unterricht“ und „weitklick – Das Netzwerk für digitale Medien- und Meinungsbildung“ von der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V.

Die Schüler*innen beschäftigen sich mit verschiedenen Textarten und lernen, sie voneinander abzugrenzen. Ziel ist es, Meinungen von Fakten abzugrenzen. Auch die Verbreitungswege von Verschwörungserzählungen sind Thema der Unterrichtseinheit. Optional können Lehrkräfte ein Gedankenexperiment mit ihren Schüler:innen ausprobieren, dass ihnen die gesellschaftliche Sprengkraft von Verschwörungserzählungen verdeutlicht.

Kostenfreier Download der Unterrichtseinheit: Gerüchteküche oder Informationsquelle? Wie sich Verschwörungserzählungen im Internet verbreiten

Die neue Unterrichtseinheit ergänzt weitere DigiBitS-Unterrichtsmaterialien zum Thema:

Bei Medien in die Schule finden Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien, Werkzeugkästen und Praxisanwendungen für den Einsatz im Unterricht. Speziell zu Thema Verschwörungserzählungen stehen innerhalb des Unterrichtsmaterials Meinung im Netz gestalten zwei Module zur Verfügung:

Das Fortbildungsprogramm „weitklick“ unterstützt Lehrkräfte dabei, das Thema Desinformation im digitalen Raum nachhaltig in den Unterricht zu integrieren. Passend zu Thema empfehlen wir insbesondere die Online-Kurse zum Selbstlernen „Kurs IV – Entstehung und Funktionen von Desinformation“ und „Kurs V – Desinformation erkennen und begegnen“.

Die medienpädagogische Lernplattform MEDIENRADAR hat ein neues Dossier zum Thema „Daten & Privatsphäre – unsere digitalen Spuren“ veröffentlicht. Das Dossier widmet sich in Artikeln, Medienbeispielen und Interviews verschiedenen Fragen, u.a. nach digitalen Datenspuren, wie diese entstehen und genutzt werden, wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz in der Praxis umgesetzt werden oder welche Herausforderungen für Jugendliche mit ihren digitalen Lebenswelten bezüglich Datensouveränität und Privatsphäre bestehen. Es möchte mithilfe der Lehrmaterialien Anreize zur Bearbeitung des Themas im Unterricht schaffen.

Überall hinterlassen wir Datenspuren. Während im Jahr 2017 jeder Mensch im Durchschnitt täglich über 600 Megabyte an digitalen Daten erzeugte, sind es heute mehr als ein Gigabyte pro Tag. Und während bis Ende der 80er-Jahre noch weniger als ein Prozent aller Daten digital verfügbar waren, hat sich das Verhältnis inzwischen umgekehrt und nur noch 1 Prozent aller Daten sind analog vorhanden. Bis zum Jahr 2025 soll diese Menge an digital verfügbaren Daten nochmal um mehr als das fünffache steigen (Quelle: wirtschaftsforum.de).

Ein Großteil der Datenmengen wird ganz beiläufig von uns selbst produziert: wenn wir Suchmaschinen im Internet nutzen, in sozialen Netzwerken kommunizieren, Kredit- oder Kundenkarten verwenden, E-Mails versenden, unsere Standortdaten veröffentlichen oder im Internet shoppen. Unternehmen speichern und nutzen diese Daten, um daraus wertvolle Nutzer:innenprofile zu erstellen oder sie an andere Firmen zu verkaufen.

Damit das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder der Datenschutz davon nicht beeinträchtigt werden, wird in sämtlichen Verträgen und AGBs zwar detailliert beschrieben, welche personenbezogenen Daten über uns gespeichert und zu welchem Zweck sie verarbeitet werden, aber diese durchzulesen und zu verstehen, ist oftmals sehr mühsam. Hier den Überblick zu behalten, ist für den:die Einzelne:n kaum noch möglich. Noch undurchsichtiger wird die Kontrolle der eigenen Daten beim Thema staatlicher oder privater Überwachung als Mittel für mehr Sicherheit in der Gesellschaft.

Doch was genau bedeutet das für uns? Wie können wir verstehen, wo diese ganzen Daten über uns gespeichert werden und mit welchen Absichten? Bezahlen wir im Netz inzwischen tatsächlich mit unseren Daten? Was kann passieren, wenn sensible Daten in die Hände Unbefugter kommen? Und wie unterscheidet man überhaupt sensible von weniger sensiblen Daten? Vor welchen Herausforderungen stehen insbesondere Jugendliche, die nur schwer auf die verlockenden digitalen Angebote verzichten können, sofern sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchten? Und wie kann es gelingen, die eigene Datensouveränität und Privatsphäre ein Stück weit wiederzuerlangen?

Zum Dossier Daten & Privatsphäre – unsere digitalen Spuren

MEDIENRADAR ist ein Projekt der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF). Der Aufbau des Angebotes wurde durch die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb gefördert. Partner*innen des Projekts sind die Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz, die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) und das JFF – Institut für Medienpädagogik in Theorie und Praxis.

Als medienpädagogisches Portal richtet sich MEDIENRADAR an Fachkräfte in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit und bereitet aktuelle Medienthemen auf, die die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen unmittelbar berühren. Das thematisch passende Lehrmaterial ergänzt die Inhalte und kann flexibel in der pädagogischen Bildungsarbeit eingesetzt werden. Die Dossiers behandeln unterschiedliche Schwerpunktthemen und setzen sich aus den Bereichen Hintergrundwissen, Lehrmaterial und Mediensammlung zusammen.